Tanda Kiamat Makin Banyak, Ternyata Ini Biang Keroknya!

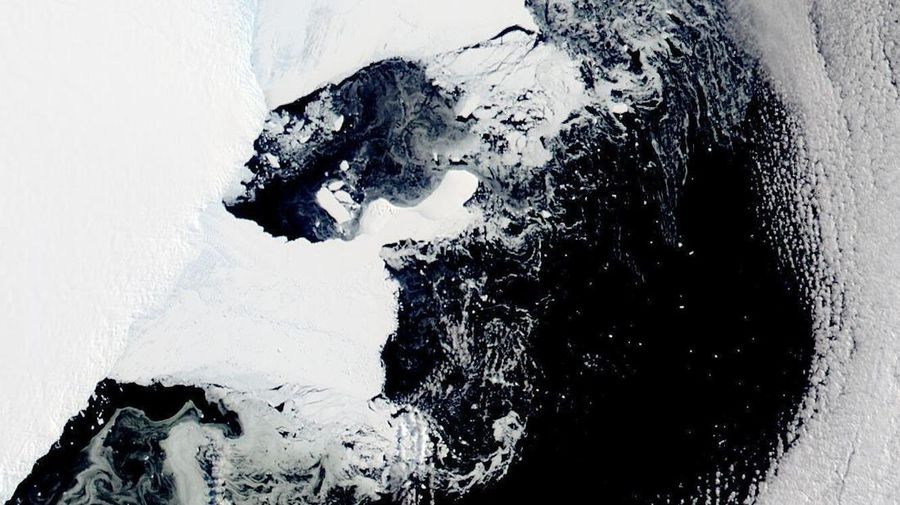

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Tanda kiamat yang merujuk pada kehancuran hidup manusia memang semakin nyata dan kita rasakan, meskipun tak selamanya berdasarkan perspektif kitab suci. Sebut salah satunya krisis iklim. Sebagai contoh terjadi di Indonesia.

Dahulu masyarakat Indonesia gampang mengidentifikasi musim hujan, yakni dengan mengidentikkan nama-nama bulan berakhiran "ber". Ini disebabkan karena pada kondisi iklim normal hujan turun berulang secara presisi di bulan-bulan tertentu. Namun, ketika pemanasan global terjadi, penentuan musim hujan berdasarkan bulan berakhiran "ber" tak lagi bisa digunakan.Â

Hilangnya batasan antara musim panas dan hujan jelas menjadi malapetaka bagi manusia, seperti banjir dan krisis pangan. Jika dibiarkan, maka diprediksi peradaban manusia akan musnah. Kondisi ini membuat negara bersangkutan atau penduduk lokal dianggap gagal mengatasi perubahan iklim oleh banyak pihak.

Pada titik ini, memang kita selalu disudutkan dan menanggung beban berat. Namun, riset membuktikan justru negara seperti Indonesia tidak perlu bertanggung jawab atas masalah ini. Justru yang harus bertanggung jawab terhadap kiamat iklim adalah negara-negara kaya di belahan bumi utara.

Riset yang dipublikasikan pada 2020 oleh Jason Hickel berjudul "Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown" (2020) menyebut negara kaya harus menanggung dosa besar atas kerusakan bumi yang berlangsung sejak masa kolonialisme dan makin parah ketika industrialisasi berlangsung. Bahkan dalam kurun tahun 1970-2015, negara maju di Amerika, Eropa, dan Asia, menyumbang 92% emisi karbon dunia.

"Dari sekian banyak negara tersebut, Amerika Serikat (AS) ditetapkan menjadi negara penghasil karbon terbesar yang telah menyebabkan kerusakan iklim senilai US$ 1,9 Triliun," demikian tulis jurnalis Seth Borenstein dan Drew Costley di PBS.

Tak hanya itu, studi lain yang ditulis oleh Lucas Chanel, Wakil Direktur World Inequality Lab, memperkirakan misi gas rumah kaca (GRK) global antara tahun 1990 dan 2019 menunjukkan bahwa 10% orang terkaya dari populasi dunia mengeluarkan hampir 48% emisi global pada tahun 2019. Parahnya lagi, 1% dari posisi teratas mengeluarkan menyumbang 17% dari total emisi. Angka ini jelas sangat besar dibanding populasi termiskin dunia yang hanya menyumbang 12% terhadap emisi global.

Salah satu perilaku konyol dari mereka adalah kerap menggunakan pesawat jet pribadi. Di seluruh berbagai konferensi internasional, termasuk G20 Bali tahun lalu, pesawat pribadi hilir mudik mengantar orang-orang kaya yang selalu proaktif menyuarakan krisis iklim. Padahal, melansir Time, pesawat pribadi jauh lebih banyak menyumbang emisi karbon dibanding pesawat komersil.Â

Situasi buruk efek kerusakan iklim tentu tidak terlalu dirasakan oleh mereka. Dengan teknologi mumpuni mereka mampu menahan laju kerusakan iklim. Namun, yang paling menderita adalah negara kecil berpenghasilan menengah dan miskin, yang justru tak berkontribusi terhadap kiamat iklim.

Salah satu buktinya dipaparkan Kristina Douglas dalam Archaeology, Environmental Justice, and Climate Change on Islands of the Caribbean and Southwestern Indian Ocean (2020). Menurut Kristina, nafsu kolonialisme dan industrialisasi negara Barat berdampak pada perubahan iklim yang membuat negara-negara Karibia dan Samudera Hindia harus menanggung beban berat. Sebab, mereka yang hanya menyumbang sedikit emisi karbon global terancam musnah akibat kenaikan air laut.Â

Beranjak dari fakta tak terbantahkan ini, lalu apa yang negara-negara kaya lakukan? Jawabannya adalah cuci tangan.

Sebagaimana dipaparkan J. Timmon Roberts dan Bradley C Parks dalam buku A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy (2007), setiap forum iklim dunia, negara kaya yang punya kuasa selalu tak tahu malu. Alih-alih bertanggung jawab sepenuhnya, mereka justru ingin melimpahkan tanggung jawab perbaikan iklim kepada negara-negara lain.

Mereka ingin adanya kesetaraan tanggung jawab untuk menanggulangi kiamat iklim. Mereka tidak mau kalau tanggung jawabnya lebih besar ketimbang negara lain. Kebijakan ini jelas tidak adil. Sebab, negara miskin sebagai kelompok paling rentan harus menyumbang dan berkontribusi yang sama atau lebih dengan mereka yang jadi biang masalah.Â

Permasalahan ini pernah disuarakan pada perhelatan COP 27 November tahun lalu. Melansir Al Jazeera, banyak aktivis iklim ingin perbaikan iklim memperhatikan hak asasi dan keadilan bagi negara miskin. Namun, tetap saja suara mereka tak didengar.

(mfa/sef) Next Article Tanda Kiamat Makin Banyak Akibat Sikat Gigi, Kok Bisa?