Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ≤©≤ ÕÝ’ĺIndonesia.com

Sejak kapan Pemerintah Indonesia terbelit utang? Jawabannya mungkin terdengar mengagetkan, yakni: tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Ya, kemerdekaan Indonesia ternyata tidak hanya ditebus dengan darah, nyawa, dan air mata, tapi juga utang.

Belanda baru mengakui kemerdekaan kita setelah Indonesia menyetujui hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang salah satu isinya mengharuskan Indonesia menanggung utang pemerintah Hindia-Belanda senilai 4,5 miliar gulden.

Dalam realita, pemerintahan Soekarno memang menunggak pembayarannya karena masih berutang dengan negara blok Timur, khususnya Uni Soviet, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mentok di level 1% pada periode 1950 hingga 1960.

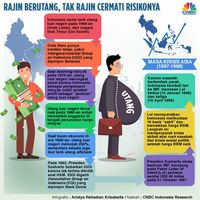

Setelah kekuasaan Sang Putra Fajar ini usai pada 1966, Indonesia di bawah Presiden Soeharto meneruskan instrumen utang luar negeri sebagai pendongkrak ekonomi. Sejak saat itu, Indonesia semakin menunjukkan ketergantungan pada utang luar negeri.

Bahkan, pemerintahan Soeharto ‚Äúmengakomodir‚ÄĚ Belanda untuk mengetuai konsorsium kreditor utang bernama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan United Nations Development Programme (UNDP) turut serta di dalamnya.

Pada tahun 1970-an, ketika harga minyak meroket, utang luar negeri justru tumbuh lebih pesat dari sebelumnya. Sebagai salah satu negera pengekspor minyak terbesar (saat itu), Indonesia memiliki ‚Äújaminan‚ÄĚ untuk memperoleh lebih banyak utang luar negeri dengan mudah.

Selanjutnya, ketika harga minyak anjlok 1 dekade kemudian, utang Indonesia malah semakin menggendut akibat resesi ekonomi global. Persentase total utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 26,8% (1980) menjadi 53,6% (1986).

Pada tahun 1990-an, saat terjadi boom perekonomian, total utang luar negeri Indonesia menggelembung lebih dari 230%. Pada tahun 1995, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia yaitu 8,22%.

Saat itu, Indonesia diproyeksikan meninggalkan posisi sebagai

low-income country, menjadi salah satu negara maju di Asia Timur. Semua orang bersuka ria dan pemerintahan Orde Baru pun melonggarkan akses pinjaman luar negeri bagi para pengusaha nasional.

Dalam kurun 1992 dan 1997, pinjaman swasta mendominasi utang luar negeri, mencapai 85% dari total pinjaman asing. Situasi ini memicu ketidakstabilan dan terbukti membanting Indonesia ketika krisis moneter melanda kawasan Asia Tenggara pada 1997.

Pasalnya, para debitor nasional mendapatkan limpahan utang luar negeri karena semua perbankan kala itu umumnya memberikan jaminan atas utang luar negeri milik para pengusaha tersebut. Jatuhnya nilai tukar, yang mendongkrak beban pembayaran utang luar negeri, secara otomatis memukul kewajiban (liabilitas) industri perbankan.

Problem utang tersebut, akhirnya diatasi dengan utang baru, kali ini dari spesialis pemadam krisis yakni Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF). Utangnya bisa dibilang politis karena mensyaratkan reformasi struktur fiskal, melompati ranah legislasi sebuah negara.

Pada 31 Oktober 199, IMF setuju memberikan paket “

bail-out‚ÄĚ senilai total US$ 43 miliar, dengan rentetan syarat di Memorandum of Economic and Finance Policies (MEFP) atau

Letter of Intent (LoI) pertama, di antaranya pengurangan subsidi pangan dan energi, penaikan suku bunga, dan penutupan 16 bank ‚Äúsakit‚ÄĚ.

Resep ini tak sepenuhnya manjur. Penutupan 16 bank justru memicu penarikan dana besar-besaran masyarakat di bank-bank lain yang terkategori sehat, sedangkan naiknya harga BBM memicu kerusuhan massa dan problem sosial. Karena kebutuhan utang makin mendesak, Indonesia terpaksa harus tunduk pada IMF dalam dua paket LoI selanjutnya.

Di posisi ini, terlihat bahwa utang bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dia dapat menjadi stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dia bisa memicu ketidakstabilan sistem ekonomi jika tidak dikelola hati-hati.

Secara total, Indonesia telah meneken 26 LoI dan MEFP hingga akhir 2003 ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mundur dari program IMF. Presiden keempat ini menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF pada Desember 2003.

Akhirnya pada Oktober 2006, Presiden SBY secara resmi memutus ikatan dengan IMF lewat percepatan pembayaran seluruh utang IMF senilai US$3,2 miliar. Meski dari sisi nilai utang, dari lembaga ini hanya 2,24% dari total pinjaman luar negeri Indonesia, daya tekannya sangat besar karena kreditor lain hanya bersedia mengucurkan kredit jika IMF diterima.

Kini, Indonesia memang telah terlepas dari krisis ekonomi 1998 dan krisis keuangan pada 2008. Hanya saja, keberhasilan itu berkonsekuensi pada kenaikan utang asing negara di tengah masih minimnya pendapatan nasional.

Dibandingkan dengan tahun 1997, utang pemerintah telah meningkat 1.525% dari Rp 238 triliun pada 1997 menjadi Rp 3.866 triliun pada September 2017. Pada era Presiden Jokowi, rasio utang terlihat terus meningkat dari 24,7% (2014), 27,4% (2015), 28,3% (2016), dan 28,6% (target 2017) di tengah makin melebarnya defisit anggaran akibat masifnya belanja infrastruktur.

Hanya saja, rasio utang terhadap PDB berhasil ditekan signifikan menjadi 28,3% (2016), jauh lebih rendah dari periode krisis sebesar 85% (1998) dan dari rasio yang diatur UU Keuangan Negara 17/2003 sebesar maksimal 60%.

Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga yang juga terkena krisis 1997-1998, Indonesia saat ini memiliki rasio utang terhadap PDB dengan nilai terkecil. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia telah menerapkan pengelolaan utang yang lebih pruden.***

(ags/ags)

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Indonesia mencatatkan inflasi 77,63 persen setelah nilai rupiah terpangkas n...

Oleh Raditya Hanung

Indonesia mencatatkan inflasi 77,63 persen setelah nilai rupiah terpangkas n...

Oleh Raditya Hanung

Krisis moneter memukul seluruh masyarakat karena membuat daya beli mereka am...

Oleh Arif Gunawan

Krisis moneter memukul seluruh masyarakat karena membuat daya beli mereka am...

Oleh Arif Gunawan

Naik-turunnya angka pengangguran pada periode krisis dan awal reformasi sang...

Oleh Arif Gunawan

Naik-turunnya angka pengangguran pada periode krisis dan awal reformasi sang...

Oleh Arif Gunawan