Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ≤©≤ ÕÝ’ĺIndonesia.com

Mari kita bawa sejenak memori ke tahun 2002, tatkala 1 dus mie instan (isi 40 bungkus) bisa ditebus seharga Rp 29.000-32.000. Sangat murah bukan? Bandingkan dengan hari ini di mana kita harus menyiapkan Rp 70.000-Rp 80.000 untuk membeli produk yang sama.

Secara riil, diperlukan lembaran uang dengan pecahan nominal lebih banyak untuk membeli produk sama. Inilah wujud nyata inflasi dalam kehidupan sehari-hari, dimana harga barang naik secara persisten, menggerus nilai uang yang berfungsi sebagai alat tukar di sebuah negara.

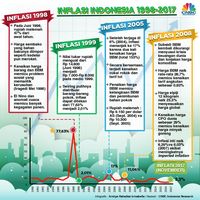

Problem inilah yang dihadapi masyarakat pada saat krisis ekonomi 1998. Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 77,63 persen setelah nilai rupiah terpangkas nyaris separuh hanya dalam waktu 6 bulan (Januari-Juni 1998).

Di lapangan, harga bahan makanan meroket 118 persen karena barang-barang impor menjadi sangat mahal akibat pelemahan rupiah. Gejolak sosial dan anomali cuaca akibat El Nino semakin memperparah kondisi tersebut, memicu kelangkaan pasokan.

Meski inflasi turun drastis ke 2,01 persen pada 1999, tingkat inflasi harus menanjak tiga tahun berikutnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2001 sebesar 12,55 persen, menyusul kebijakan ekonomi kontraksi untuk memulihkan perekonomian.

Setelah masa krisis dan pemulihan ekonomi dilewati, inflasi cenderung berfluktuasi di kisaran rata-rata 6,5 persen-7 persen, dengan mengalami tiga kali puncak pada tahun 2005 (17,11 persen) 2008 (11,06 persen), dan 2013 (8,38 persen). Ketiga puncak itu tercapai mengikuti momen penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah berupa kenaikan rata-rata harga BBM sebesar 155 persen, 28,7 persen, dan 41,9 persen.

Ini mengonfirmasi hipotesis bahwa tingkat inflasi di Indonesia memang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah. Pada periode 2005 hingga 2014, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand memiliki rata-rata inflasi tahunan di kisaran 3 persen-5 persen, memang terjadi peningkatan pada tahun 2005 dan 2008 tetapi tidak menembus 2 digit.

Meski ada faktor-faktor lainyang mendorong inflasi seperti volatilitas harga pangan dan barang impor, tapi faktor harga yang diatur pemerintah (

administered price) sangatlah dominan pada tiga tahun tersebut. Inflasi administered price pada 2005 tercatat sebesar 41,7 persen (dengan kontribusi 8,1 persen) dan pada 2008 sebesar 15,99 persen (dengan kontribusi sebesar 11,06 persen).

Kenaikan harga BBM dapat dengan mudah mendorong kelompok masyarakat yang berdiri di atas garis kemiskinan, terjerembab ke dalam jurang kemiskinan. Kenaikan harga barang yang diatur pemerintah (seperti harga BBM) dengan mudah mendongkrak inflasi inti karena harga bahan makanan juga naik mengikuti kenaikan biaya distribusi setelah harga BBM naik.

Setelah pemerintah berhasil memangkas subsidi BBM dan listrik anggaran pemerintah pun kian fleksibel untuk membiayai program produktif seperti pembangunan sosial dan infrastruktur. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus lebih memperhatikan dua determinan inflasi lainnya, yaitu inflasi inti dan harga pangan yang bergejolak (

volatile food).

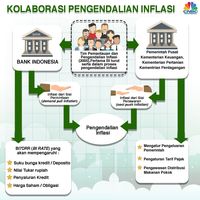

Terkait dengan itu, pada 2005 dibentuklah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) yang beranggotaBank Indonesia selaku otoritas moneter yang bisa mengintervensi permintaan (suku bunga kredit/deposito, penyaluran kredit, nilai tukar rupiah) dan pemerintah yang menangani sisi penawaran (tarif pajak, pengeluaran pemerintah, dan distribusi bahan makanan).

Memasuki era Presiden Jokowi, pemerintah mendapat berkah berupa turunnya harga minyak dunia pada 2015, yang memungkinkan penurunan subsidi BBM dengan tidak banyak mempengaruhi harga jual BBM di masyarakat.

Hingga November 2017, tingkat inflasi berada di angka 3,3 persen, jauh di bawah inflasi pada masa pra-krisis di kisaran 6,5 persen-9 persen (1994-1996). Bahkan sejak tahun 2015, inflasi tidak pernah menembus 3,5 persen.

Namun inflasi rendah juga bukan berarti positif. Sepanjang tahun ini, ekonomi kita melambat dengan indikasi komponen konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Pada triwulan ketiga, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5,06 persen.

Inflasi rendah ini mengindikasikan lesunya belanja masyarakat, seperti terprotret di survei Nielsen yang menunjukkan penurunan penjualan barang yang perputaran konsumsinya cepat (

fast moving consumer goods/ FMCG) mulai dari 2015 sampai dengan kuartal II 2017.

Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai dorongan imported inflation, atau naiknya harga barang-barang impor, seperti yang terjadi pada 2008 saat kenaikan harga komoditas barang impor seperti minyak mentah, emas, dan gandum turut mengerek inflasi inti.

Indeks harga impor Indonesia cenderung naik dari tahun ke tahun, sementara Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komoditas penting seperti minyak mentah, elpiji, kedelai, gandum, dan suku cadang kendaraan.

Tanpa pengendalian faktor inflasi yang diimpor ini, kenaikan harga barang di dalam negeri, seperti halnya mie, bisa jadi lepas dari faktor

administered price untuk kemudian terlempar mengikuti faktor

imported inflation.***

(ags/ags)

Saat krisis Asia 1997-1998 menerpa, perekonomian kolaps hanya dalam waktu ku...

Oleh Raditya Hanung

Saat krisis Asia 1997-1998 menerpa, perekonomian kolaps hanya dalam waktu ku...

Oleh Raditya Hanung

Saat krisis Asia 1997-1998 menerpa, perekonomian kolaps hanya dalam waktu ku...

Oleh Raditya Hanung

Saat krisis Asia 1997-1998 menerpa, perekonomian kolaps hanya dalam waktu ku...

Oleh Raditya Hanung

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Indonesia masih menyimpan banyak bonus mulai bonus sumber daya alam, bonus d...

Oleh Arif Gunawan

Krisis moneter memukul seluruh masyarakat karena membuat daya beli mereka am...

Oleh Arif Gunawan

Krisis moneter memukul seluruh masyarakat karena membuat daya beli mereka am...

Oleh Arif Gunawan

Utang bisa menjadi stimulus ekonomi, tapi juga bisa memicu ketidakstabilan j...

Oleh Raditya Hanung

Utang bisa menjadi stimulus ekonomi, tapi juga bisa memicu ketidakstabilan j...

Oleh Raditya Hanung